一年一年,时间很快。收拾之余,才发现日积月累中,物与人的关系变得扑朔迷离。一生所食、所用,都是定量,多则是贪心。一方停驻九载,搬离之前的整理最伤神。于是有这样的所得:断舍离从心而断,轻易抓取再轻易丢弃或者执着不舍都未见得是对心的约束。 万物有时,这话也很忧伤。有很多句子都有深意,当读懂了,人也老了。时是缘分,小至一餐一宿,大到相聚别离,也像一年四季也只有365天的缘分。 下午和田姐聊天,她说起川川上完今年最后一天的课回家兴奋的计划着——晚上要看元旦晚会、也要守夜、明天还要和爷爷奶奶聚会吃饭、今天数学口算得了100分还有妈妈的一元钱奖励……小孩子的世界有很多期待,不知道从什么时候开始大人长成了大人,也不再有很多期待。笑着告诉田姐,小孩子的幸福感染了大人阿姨,今天来也写一篇日记,这样,增加一点新年的期待和快乐的泡泡。 各种物拾中,有很多本子,有一本好多好多年前只写了一页的粉红色手账本。一句一句的感悟隔了许多年看也有趣得很,那就当作日记的部分内容,记录下来吧。 2013.11.16 有一种幸福是找到,有一种幸福是找不到。有一种不幸是找到,有一种不幸是找不到。 2011.1.20 我记得有段时间我无比焦虑。好像是很久很久以前了。只是那个时候的无助并没有慰藉。无论感情或者事业,我都如此焦虑。两年的时间,真的可以改变太多。当走过来的时候,却发现从前已经很淡漠,淡漠得已经失去了味觉。是麻木吗?也许重生只是死亡的延续,也许重生仅仅是重生。人在意的,会改变;人喜欢的,需要足够的理由。 2010.9.22 新三无女人:无存款、无大志、无心计!嘿嘿。P.S.我讨厌没有生活の生活! 2010.9.13 来北京是8月22日,转眼已经数日。要改变的,终会改变。我一点都不聪明。miao。 2010.8.16 有时候我认为的永远也许只是你转身的一刹那。心痛也并非一定要哭,开心也并非要一直挂着笑。很难理解的是,为什么永恒会没有永恒?为何太多事物会在记忆里走散呢。 2010.8.4 坚持自己很难,遗失自己很容易。所以坚持吧。P.S.明天能早起就好了! 爱值得被爱的人。应该是一种爱的智慧。但如何分辨“值得”,才真是见仁见智。更多时候只是一种选择。选择了,便不要后悔。选择也是一种需要。有的是欲望,有的是内心。所以有的存在长久,有的短暂。 时间长过一光年,时间短不过一瞬间。 — 有一天,我们都会长大。但也可以选择在心里永远当那个自己喜欢的小孩。 忘记是2017年的哪天从北京搬来广州,如今要清空撤离,伤感并不确切。习惯告别是生活常态,无论告别一城一池,亦或时间。微观或宏观,存在是一种不确定的拟态。

Journal Posts

还没动笔就开始想本章标题叫什么合适。凡人的痛苦?痛苦的诱因?底层互害逻辑?作罢。先往下写。 每个工作日都以六点爬起来为起点、晚上七点到家为终点,往返一并四十公里,近三小时路程。期间要忍受早晚高峰。如搭乘地铁,官方某些app刷门闸经常是嘀一声之后,没开。再刷,出错。这样得花更多的时间,耐着性子跑去服务中心,人工处理。谁也不知道这是设备的问题还是程序的问题。总之大多数人遇到也只能耐住性子,多花上三五分钟,终于刷开门闸再匆匆忙忙坐地铁去上班。 如果遇到什么敏感的日子,安检小哥便卯足了劲,恨不得里里外外扒三层,从包到人一个一个都扫射清楚。就算背个没拉链的开口帆布袋子,肉眼可见只有电脑手机,也会要求过机检查,因为领导有交待。我其实很好奇这些花大价钱采购来的安检设施、天眼监控和每天运维所需的人物力成本,以及每年究竟抓到了几个恐怖分子。投入产出比如能搞得清晰明确,也能使得我们这些无声无息的纳税人对从自己口袋里掏出去的钱是否值得有个判断,数据真实与否虽很难追查,但这个心理安慰也算花得其所有个交代。或者等年终总结,相关部门领导开会也会统计一下没收刀具多少、酒多少、酒精多少云云?总之。一个人从早上起床开始要应付的东西已经太多,成为疲民之后,这些后续很难有几个人再提起精神细细梳理。 在地铁上,会有看视频开声音外放的,说话声音足够响亮的,背着书包或者手提着袋子雨伞剐剐蹭蹭的,有时候会有幽微的大蒜味不知道从谁的呼吸中飘出来。当然,疫情时期还免不了有打喷嚏专门摘下口罩的。万幸的是,以上遭遇同时发生的概率较小,一般偶尔、一次只需要忍受一样。这样搭乘地铁的不快也还在可以忍受的范围内。 如选择开车上班,那最好七点就出门。这样三十分钟就能到达二十公里外的公司,同时避免路上形形色色开车技术存疑、开车习惯不甚良好的司机。比如双向四车道,总遇得上并排四十码匀速运动的两台车,不幸排在两位后面,急死都只能在后面跟着慢慢挪,再等有个合适的错位距离,一脚油门杀到八十码一骑绝尘而去,生怕又被两位遛街的司机堵在路上。而后面的车如要效仿,也要慢慢等时机。这样一台慢车后总是堵了一串不得不跟着的车,两辆慢车足够瘫痪局部交通。如果强行穿插,慢车车主不接受超车给一脚油门发生剐蹭,交通法规主张慢车有“优先路权”,不好意思,谁超谁全责。这么一个简单的切口就能看出好的制度设计多重要。还有在双向四车道一车跨两道的。这会让还没睡醒的大脑瞬间来了脾气。如果每个人在行为处事上能做到最基本的考虑别人,社会整体的幸福指数会提高很多。 很可惜这还没完。一刀切不管路况的红绿灯设置会花费所有人更多的通勤时间,如果忽略智慧交通无法在现代市政道路上使用的悲哀,当花了快50分钟、像历险一样从北到南穿行了整个城市、终于快抵达终点的时候,转弯上高架桥却发现闸道水泄不通,车流卡在汇流口上。汇流口守着一个交警,一台车一台车的放行。不用惊呆,因为某些部门觉得主线车流量大,所以集思广益之后的专业解决办法是用类似行政手段的方式控制上行车流。如果想问,这和如果大家觉得口袋缺钱央行就决定大量印钱的处理方式有什么不同、要不要直接靠边停下走路更好?恭喜你收获了一个“滴水式放行”的新名词。发明这个词的人真是个人才。治堵的核心不是考虑提高道路的利用率,也不是梳理道路交安标志设置,而是限行致堵。车多从来不是拥堵的充要条件,各要素形成的通行障碍才是。仰头看看蓝天白云。忍一忍,十五分钟会过去的,再开十分钟就可以到公司了。 我还没提到在双向四车道随意停车的人,或者在人车流都很大的地方随地踩停等客的网约车,和一不小心就窜到机动车道的电动车、还有每隔三五十米送赠一个高差大于一公分的井盖。某些部门治堵可有负责任的从这些角度考虑,又或者可曾亲自三五不时在不同时段开车检视问题根源?同样,如果每个人在做事的责任心上做到为事负责,社会整体的幸福指数会提高很多。 如此,上班途中造成的不快已经冲刷掉对新一天那一点点美好期待的小苗苗,我很难细想在这条路径上加入送娃上学、和某些学校某些老师battle小孩子能不能带只能外拨四个指定电话的无显示屏特制手机、或者考虑是否在小孩子研学前学校单方面发来的免责通告上签字…不合理的地方诸多,每个人就这么默默吞下了?是否想过我们会给自己在乎的后代留下怎样的世界? 当走进办公楼,周一的例会,负责人一开口说商量组织排班轮流加班、因为其他科室都有人加班,领导走过去就看到没加班的很明显、财务打印了上班时长表统计、年终考评都懂云云。这些恶心之处真是从全方位向每个凡人砸来,生活也变得烦人。请问全年无休24小时常驻公司,是不是可以拿到全司最高工资和年终奖呢。没加班是工作量不饱和,加班又是工作效率不高,所以玩这些是糊弄别人还是愚弄自己?为什么人有无数种选择,偏要选一种最无趣的方式折腾自己和他人的人生?这样的会议里,当刺头的也只有我,其他人,人性上从没做指望。 这是每个人自己的权益,为何要选择如此明哲保身,让世道恶币驱逐良币?顺从的羔羊能躲避被屠戮的命运?这么费解的厚黑学我终生都费解。无知能解释自大和无趣的底色。如何解释懦弱和自保的逻辑?自私?可自私得不到一个公共利益最大化的社会。如历史中朝代更迭。 在这个环境中,所有人事的无奈,往往最终都会归结到某个无能的个人和一个充满缺憾的机制。可没有一片雪花无辜。人类从历史中学到的唯一的教训就是没有从历史中吸取到任何教训。当近代很多历史包括文革还没有被认真审视评判的时候,当理性距离我们这个环境还有很远距离的时候,现实总是荒谬而绝望。 绝望的是,往下看,还有十八层地狱。当我写下这些关于一个上班族不足为道的不快时,只要往下看,地狱还有十八层。 本想着就事论事不加评论。但不做解释,这些阴暗晦涩的部分就像深海里的暗礁,只能等谁撞上去谁知道。或者再愚钝一点,依然糊糊涂涂。也许这也算另一种幸运。罢。这么记录下当代光怪陆离的世相,好的世界还是坏的世界,还会否有更好或者更坏的世界,都留给后来作评。只是希望在自诩文明、better city better life口号响亮的时候,能确保每个真真实实的人、每一种认认真真的生活,都被善待。这是每个人的责任,落实在每一则制度设计。美好需要每个人一起努力一点点。这话又像个不知死活的理想主义的幼稚言论。无论战国出现的百家、还是民国出现的思潮,历史长河群星璀璨。言论可以被指危言耸听,又或者,这个地球大部分人也都是将将就就,随便过过得了,责任公义自有天道。如此倒是简单。 如果有天真累了,把人生目标定为只做自己喜欢的事,只和喜欢的人打交道,也算独善其身。

下课蹓跶,驻足在一个名为step by step的书店。喧杂的城市在闹市区冒出一家小书店算是惊喜。 小坐,翻书。翻着翻着,有些感悟。无论大部头还是小开本,本质都是人在记录自己认为值得记录的部分。植物学家、历史学家、生活方式研究、手作笔记、城市观察、诗人文艺、社会批评……每个作者都找到一个关于生活和存在的切口,以文字记录观察,表达对于世界的理解。这未尝不是另一种层面的“盲人摸象”,只是“象”成了“相”,不同时代存档不同的世间万相。这个角度理解读书,倒是一件相对轻松的事。总归一家之言,读则读矣。或记或忘,都无需介怀。 文字算一种思想表达的视觉化。影像如是。万物存在如是。存在似仅有的showtime机会,一且唯一。于万物而言,存在即表达,表达即意义。言语衣饰是,行为选择是,牌匾经营是,言传身教是,子女教育更是。所有呈现都形成表达,有形无形,都客观存在、并与世界交互。这些绵长的细节中,若有似无的,既是人对世界的理解,又成为自身的映照。从这里审视,本性藏无可藏。但凡有所伪装,即刻便上演皇帝的新装而不自知。因而showtime的同时,人贵自知,也须克己而自持。 也不知道是因为年龄增长还是世事不如意者众,生活带来难以忍受的地方越来越多。遇到问题讨厌绕着走而倾向于踏平问题优化修正的性格,忽然觉得这样下去会变成堂吉诃德,天天大战风车。粗制滥造、又坏又蠢及不负责的人事物、生育所带来可能需要面对的刻板教育现状、懒政和一刀切的行政指令、漏洞百出的法律……统统不想忍,且没得谈。一眼看去就是一条硝烟味十足且充满曲折的路径。真是不好玩。也许命运有某个节点,想明白就能果决的离开。 午夜十点。在一家小书店。这里两千年前车水马龙,两千年后更替灭寂。一阵秋风。都随意。

阅读文本常会遭遇许多前置概念,有些经过时间,内涵与外延早已似是而非,意图梳理如同在历史长河中探查蛛丝马迹。比如卢梭的《社会契约论》,阅读1960s年代译者的版本,部分译文已然晦涩,更何况追索至1762年的成书背景。哲思类书籍不啻为人类史中璀璨的明珠,常读常新,但随着时代变革,也需要追加名词注释,甚至需要保留母语原文及不同时代的注解。好在AI出现,倒是省了出版社不少人工。 如果说劳动分两类,生产和休闲。思考便在这种分类中关系暧昧,它究竟属于生产活动还是休闲,很难论断。如果思考真可以转化为现实食粮,倒真想依靠它不用吃饭。说读书为了识礼,似乎把读书的益处说得狭隘了。它更像一种侦探类的智力游戏,抽丝剥茧之后似乎可发掘出社会架构的底层逻辑雏形、人类各学科的动机和底色,存在洞见真相或部分真相的可能,也足够深刻有趣。 检索几百年前的智识,再因穿过时光而绕开前者历史局限性,像开辟出一条可标记为现代思想烙印的捷径,有一种可作前后比对参照的快乐。享受思考的乐趣是积极的一面,消极的一面也无法避免:在现实生活中沟通会变得乏善可陈。甚至现实世界中的种种经历和体会,会显得更加离奇荒诞。高敏而细腻的脑细胞会弱化对参与现实的积极性。而这种消极面一旦产生便不可逆。 人生应该抱持一种欲念还是穷究一种道理?这个两个向度通向两种截然不同的选择。 对街车水马龙。沉浸在书本里,顺着智者的脚步捡起地上一颗颗芝麻,这些芝麻可以是习以为常的概念和定义。把它们抓起来,仔细审查拷问,像叩开一个世界秘而不宣的暗线。 一、共同契约。先假定世界是唯物的,人无法选择出生,更无法选择国家。出生是否能作为对特定国家某种所谓共同契约的确证。则,在完成自我意识以后,如何在更加复杂的人类社会中条分缕析每一则细致到律法层面的共同契约?共同契约是否可以重新协商?如何修订?它的细节是否可以涵盖现代性的复杂程度?这些疑问可以作为质疑大陆法系合理性的部分论据。回到契约本身。市面上定义文明的论述往往着眼于表现形式,而共同契约类似“最大公约数”,是划分文明的重要节点。它限定了权责,是将人类从绝对自然的动物属性拽入社会性的表征。 二、国家限定。个人和国家或者说个人与国家框架“运营方”的政府间,本应有一条明确边界。但它被有意无意刻意模糊,再捆绑特定的价值观,家国概念便具有了一种理所当然的正义性。至于很久之前被追究的问题的现代版本也渐渐被遗忘:人类是否是被分群的羊羔并分属于200个运营团队及核心成员,而后者保护羊群只是为了吃掉他们?“牧羊人”是一个值得玩味的触发词。共同契约在其中的作用?个人是否能完全放弃自己的某些权益和判断并把它交给某一个特定的运营团队及其核心成员并发自内心的信任其是为了自身利益而存在?这像一场古老的献祭游戏,权衡牺牲与收益非常微妙。 三、自由边界。自由几乎是一个与文明发展程度成反比的理想词。个体放弃天然的自由,换取结盟的基准、安全的可能、财物的保障。自由如果定义为一种选择可能性的丰富度,则随着人对社会的理解,会发现被给予的选择,表相丰富而本质的自由却愈受钳制。物质的丰盛伴随消费主义的操控,以反恐安全的名义可以忽略人权,共识绝对可以被绝对权力打破但却是集体主义的特效药。虽然交通与沟通的便捷提升了个人对多种共同契约的选择权并看似自由的选择了一种意识形态,但本质依然是个人让渡部分权利以换取生存空间、服从于现代国家主义的表现形式。 伴随文明甚至定义所谓文明的是强化利益既得的规则、欲望鼓吹下的成功及诱导浮躁肤浅的玩物。游乐场华丽梦幻,精准捕捉人性的弱点,羊羔们在其中迷失、沉沦。 拆解概念再深度思考能分解那些理直气壮的无知,质疑宏大建构背后底层逻辑的脆弱和荒诞。文明一词像源自人类自恋情结的水仙花,精英主义更是一场集体幻觉。打破常规并不等于对虚无主义论调的认同,而是人需要在混乱中保有独立思考的能力。于时代洪流而言,独善其身是幸运;于个人而言,足够清醒,路才算真正走过。只是当然,这套框架亦是作茧自缚。

CITYWalkCN 影像志系列。 Photo by CCCHENGMZZZ original edition on X / https://x.com/i/status/1971113563201863917

希望The Party Never Ends,但总有曲终人散。1958年的李宗盛年届六十七,听了这么多年老李,第一次约现场。像一场久别重逢的老友聚会,跳出的乐符如此熟悉。可今天不同于往年听罗大佑或者张学友,到南昌有朋友作陪以致无法沉溺于私人情绪。倒是她有些感伤落泪。 人与人隔阂常见,但以音乐为契机,情感层面或多或少有所共鸣。又因白天发生的一些事,直面认知层面的错层、幽微隐藏的人性,对人之间相互理解的可能更抱迟疑。这也不绝望,只是愈发深刻的感受孤旅的苍凉——越过山丘 才发现无人等候——INP系音乐人的填词醇厚、清冷、真实。羡慕听不懂也回不去的青春年少。生命中出现过的人、发生的事,来去如风。于人世而言,无人特殊。这些音乐中藏了多少人多少事多少过往,没人能说清楚。 内心太过柔软的部分要挖个洞藏起来,不轻易示人。有情无情之间,人若能看得清也不会有那么多遗憾。悄悄冒出一些少女心,和朋友调侃说要嫁给第一个陪听演唱会的男人。但这话如果当真,也要找个树洞埋起来——如果还是二十岁的话。但既然直白讲出来了,这个魔法便已失效——和所有浪漫的泡泡一样,看着它们痛快干脆的破碎掉。有些悲喜并不相通,有些陪伴也无法懂得,有些沧海只能独自消受。人抓耳挠腮的选择,总是差强人意,所以——想得却不可得 你奈人生何。 就这样,音乐照进现实,岁月一如歌。还好,还有去爱、去拥抱、不怕伤痛与失去的勇气。 李宗盛 “有歌之年” 2025<南昌站> Record by CCCHENGMZZZ 《你像个孩子》《生命中的精灵》《梦醒时分》《晚婚》《如风往事》《山丘》《讓我歡喜讓我憂》《爱要怎么说出口》《伤痕》《问》《平凡故事》《飘洋过海来看你》《一個人》《陰天》《給自己的歌》《我是真的爱你》《寂寞的恋人啊》《我是一隻小小鳥》《爱的代价》《當愛已成往事》《開場白》《匆匆》《十二樓》《新寫的舊歌》《寂寞难耐》《領悟》《给自己的歌》《鬼迷心窍》《凡人歌》 — / playlist 许明明《仙女也会流泪》

这个地方从夏到冬只须一晚。一觉醒来,天色昏沉、万物肃杀。积极的一面,天凉宜焚香。慵懒摸鱼的氛围感就足了。搭配周五,很切题。放空脑细胞,写几个最近的感受。 体悟得与失是人生的一场试炼。来一无所有,走亦然。前有弘一法师留书“悲欣交集”,后有明道和尚寄言“一无所得”。匆匆忙忙。所得各异。 人口参考局有一个著名估算。从30万年前或从5万年前算起至 2022 年止,人类历史上累计大约曾经出生过1170亿人。数据包含了最早智人出现以来的所有人口但不包括更早期的古人类。有多少人则有多少则故事、多少则感悟。而当下,人的眼界依旧常止步于人寿所及。说世界是唯心的也未尝不可。反之,于宇宙而言,万物的初始与凋零又有何所得? 张爱玲言成名需趁早。如着眼于人寿所及,则万事归宗都需早。现实世界的运行法则也遵循于此。无论建立准入壁垒、路径依赖甚至庞氏骗局,都符合先入者受益原则。这个感慨的来由是忽然发现亲友团成员,都是大龄未婚,且不知不觉就处于择偶市场的劣势地位。这像是“抢椅子”游戏中的战败方团队,优质资源大概率不再流通于市场,选择更显局限。我们很少探讨关于这个面向的焦虑感,除了作为女人有相同的生育焦虑外,彼此之间应该有类似的决策模式。 结合以上两个分支,“椅子”是什么呢? 入座欣赏爵士小号手Arturo Sandoval的六重奏音乐会,音乐人沉浸音乐更似玩乐享受的赤忱有一种强大的感染力。这也吻合罗大佑在长沙音乐会上提出的问题:为什么这么多家长带小孩学音乐?国内的实用主义延伸方方面面,“学音乐”也是其一。各种考级证书在初中入学特长摸底信息里成群结队。孩子还享受兴趣爱好带来的快乐吗?不知道。只知道这些都被算计成成年人之间的互利游戏。最后证明优秀的表征是家长精力、经济实力和小朋友牺牲的玩乐时间的加权。 如果趁早也涵盖尽早社会化提前规划人生策略完成对于“椅子”的锚定。虽说这是着眼于人寿所及的选择,但它将永远丧失自然肆意的心安与松弛,且稳定性将永远依赖于对于“椅子”的界定及其归属权恒定的假设。这合算吗?

CITYWalkCN 影像志系列。 Photo by CCCHENGMZZZ original edition on X / https://x.com/i/status/1968616942069068038

CheckoutART 影像志系列。 Photo by CCCHENGMZZZ / Exhibition> 仙想世界 Fairy Dreams #CN #CSX in 谢子龙影像艺术中心 original edition on X / https://x.com/i/status/1967838130918265284

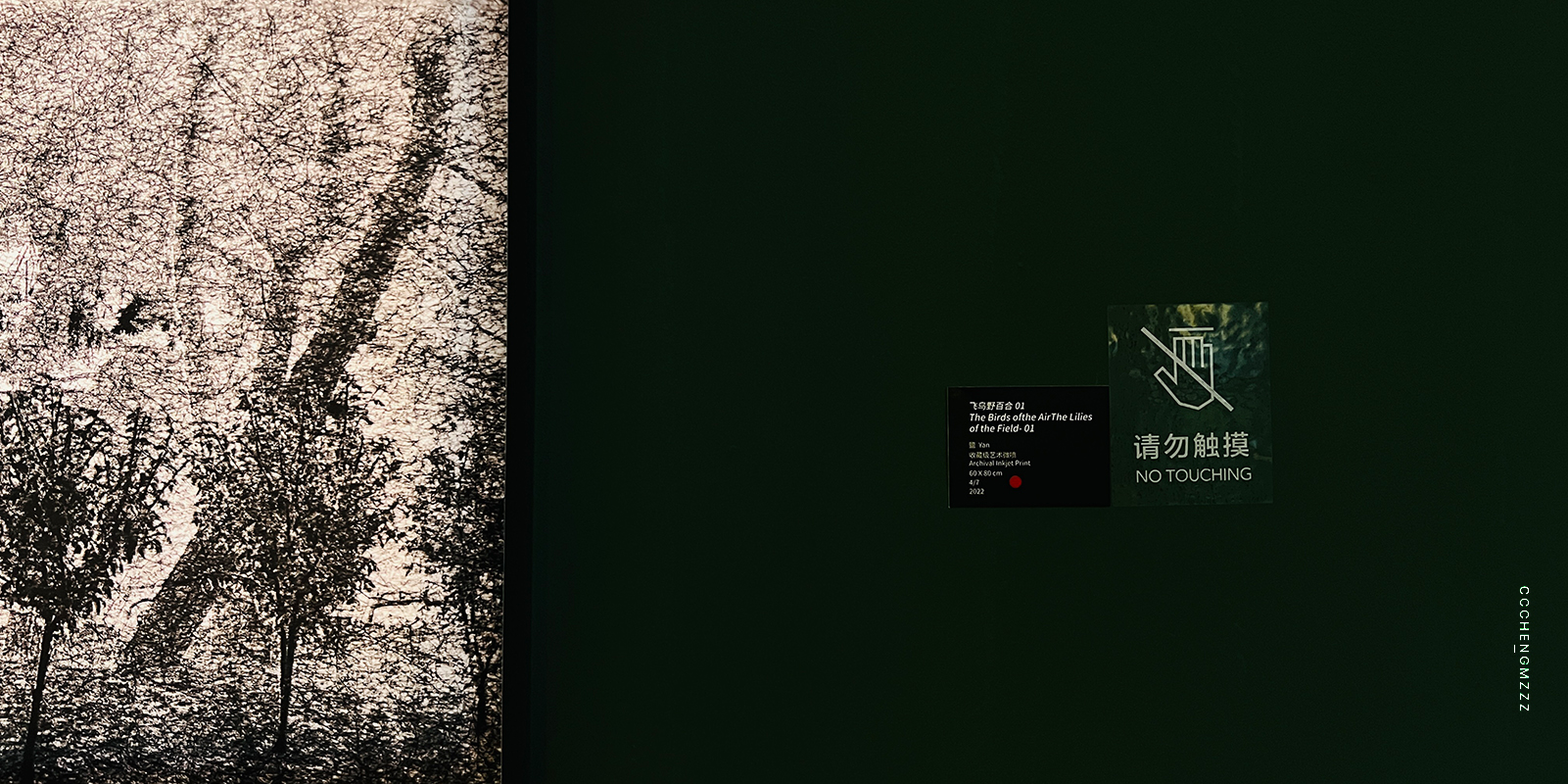

测试影像志。本系列名为 CheckoutART,Qzone和视频号同步。 Photo by CCCHENGMZZZ / Exhibition> 林间空地 Clearing in the Woods #CN #CSX in 谢子龙影像艺术中心 original edition on X / https://x.com/i/status/1967838130918265284